La búsqueda de la identidad es un tema frecuente en la narrativa mexicana desde la segunda mitad del siglo xx. Y esta identidad en pugna ha estado vinculada con la muerte. Desde que Juan Preciado llega a Comala en busca de su padre para toparse con un limbo donde los fantasmas murmuran sus culpas, la muerte y la identidad han transitado de la mano. El pueblo narrador de Los recuerdos del porvenir, condenado a mirarse y repetir su historia una y otra vez como Sísifo, se cuestiona a sí mismo desde una especie de presente fantasmal. También la identidad y la muerte bailan juntas en Balún Canán de Rosario Castellanos y en La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes. Incluso antes, los villistas de Nellie Campobello fallecían de una manera inolvidable, única, tan hermosa que sólo bajo la mirada de esa niña narradora sus nombres se eternizaron en Cartucho.

El problema de la identidad adquiere una forma más íntima y alegórica en Los años falsos de Josefina Vicens. En la novela Alfonso Fernández se va diluyendo conforme su padre muerto va ganándole terreno sólo con su densa sombra; toma como cómplices a la viuda, las hermanas, los amigos y hasta a su amante, quienes conspiran con tal de que Alfonso asuma el rol de sustituto y, con ello, continúe la desastrosa genealogía de corrupción, doble moral y machismo. Resulta asombrosa la paradoja que sostiene la autora: se puede estar muerto en vida.

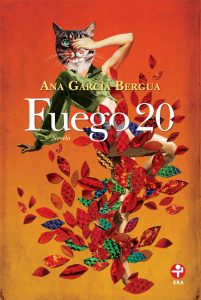

En Fuego 20 (Era, 2017), la nueva novela de Ana García Bergua, dos personajes se encuentran en búsqueda de sí mismos. Luego de la trágica muerte de su admirado tío Rafa –un gallardo piloto– Saturnina descubre que la vida elegante de viajes y caprichos en su penthhouse de la colonia Nápoles no es más que un espejismo. En pleno duelo salen a relucir las extrañas y secretas deudas de Rafa, al grado en que Saturnina y su madre se ven obligadas a mudarse. Joven e ingenua, se interna en las fastuosas calles del Pedregal y decide regalarse de cumpleaños la oportunidad de conocer la mansión de Fuego 20 con tal de aplacar su tristeza y quizá prolongar el sueño del lujo. Para ello, Nina construye una identidad falsa y opuesta: la atrevida Ángela Miranda, quien será testigo y presa de las altas cumbres del poder, la ambición y la frivolidad. Por su parte, Arturo, un joven veracruzano que acaba de desertar de la carrera de medicina, vive modestamente con su tía Francis y, mientras encuentra su verdadera vocación, trabaja en unos laboratorios clínicos frente a la Cineteca Nacional. La explosión que en 1982 acabó con la vida de un número hasta ahora desconocido de personas y con el acervo fílmico mexicano habrá de unirlos a ambos mediante un objeto hechizado o maldito: una pulsera rescatada de los escombros.

La historia de estos dos personajes, Saturnina y Arturo, corre paralela en dos tiempos distintos alternándose en cada capítulo. Aunque ambos llevan la ansiedad de quien ha perdido el rumbo y las riendas de sí mismo, sólo Nina se diluye tras el temperamento enérgico y audaz de su doppelgänger, Ángela Miranda, que poco a poco toma posesión de su cuerpo. La mentira de Nina la lleva a un viaje por el mítico Calipén al lado de Victoria de la Loza y Felipe Modeoni –cuyo apellido es un anagrama y clave interpretativa del papel que jugará este personaje en la novela–. En cambio, el viaje de Arturo es interno, penetra en las cavernas de sus impulsos e intenta apagarlos, pero ciertas llamas lo corroen ante su amigo Rubén y a veces se expanden y brotan con su primo Pino.

El espléndido juego de apariencias que traza la autora pone de relieve los disfraces sociales con los que asumimos un rol. El disfraz de Nina como Ángela Miranda es equivalente al que porta Victoria de la Loza y su séquito de mujeres “liberadas” que viven de la ilusión de renovar Calipén mediante actos políticos de marcada ridiculez. Aquí la pluma de la autora es tan audaz que logra poner el dedo en la llaga de nuestro teatro del poder. Las intrigas e intenciones subrepticias de estas mujeres seducen por su ingeniosa configuración, pues son dotadas de rasgos que las identifican, pero a la vez representan el carácter homogéneo del arribismo, la hipocresía y la desfachatez de la política.

Todos los personajes de Fuego 20 desean ser otros y luchan por encarnarse en sus disfraces. Desde la tía de Arturo hasta Laura y María Rita, las únicas amigas de la taciturna Saturnina. El maravilloso juego de dicotomías cuyo motor es el deseo se convierte en una peligrosa espiral. Pero el epítome de esta lucha por ocultar, negar o descubrir la identidad propia es arrastrada hasta el vértigo de lo incorpóreo en la protagonista, cuya condena por jugar con fuego es tan terrible como la explosión que fulminó el acervo de nuestro “arte de fantasmas”, como atinadamente José de la Colina llamó al cine.

En esta novela Ana García Bergua cuestiona el vínculo entre la identidad y el cuerpo, ¿es posible existir, ser y actuar sin carne y hueso, vivir en calidad de fantasma? ¿A quiénes pertenecían los cuerpos desaparecidos y deliberadamente borrados del incendio de la Cineteca Nacional? ¿Seremos todos en el fondo un cúmulo de espíritus errantes con la única flama ardorosa del deseo? Todas estas preguntas hayan un cauce digno y oportuno en esta trama delirante y seductora cuyo lenguaje vivo recrea con cándida precisión las inflexiones del habla en los albores de los años ochenta. La recreación del habla del altiplano, la pintura minuciosa de costumbres y el uso extraordinario de la ironía son rasgos presentes en novelas previas de la autora, como Rosas negras (2004) y Púrpura (1999) donde los escenarios y decoraciones expresan un México preocupado por forjarse y mantenerse en lo ilusorio.

La exposición de las máscaras y el juego de roles son rasgos de la literatura decimonónica. La influencia de El rojo y el negro de Stendhal no intenta ocultarse; cuando Ángela Miranda no está haciendo de las suyas Saturnina lee con curiosidad las peripecias de Julian Sorel sin percatarse de la simetría de su destino trágico. A diferencia del realista Stendhal, Ana García Bergua elige el terreno de lo fantástico y bajo el tono de farsa que caracteriza su narrativa nos adentra en el misterioso y cruel deseo humano de ser otro, vocación que comparte con Gérard de Nerval, concretamente, en la extraña anotación manuscrita al pie de un retrato suyo donde se lee escrito a mano: “Yo soy el otro” –frase que profetiza el célebre y antigramatical “Yo es otro” de Rimbaud–. Esta afirmación puede entenderse como un tipo de desarraigo existencial similar al que se configura en Fuego 20, anclado a la identidad y tan vacío como la propia muerte, pues en el imaginario de Ana, el yo, adoptando una forma incorpórea, continúa existiendo y en ese sentido no hay descanso ni redención.

Alfredo Núñez Lanz es autor de los libros Soy un dinosaurio (conaculta, 2013), Veneno de abeja (Secretaría de Cultura, 2016) y El pacto de la hoguera (Ediciones Era, 2017) . Ganador del IV Certamen Internacional de relato breve en Cáceres, España, 2005 y finalista del Premio Nacional “Sergio Pitol” de la Universidad Veracruzana en la categoría de relato en 2006. Fundador de Textofilia Ediciones. Becario del Programa Jóvenes Creadores del FONCA en el área de novela, 2014-2015 y 2016-2017. Su Twiter es @NunezLanz

Alfredo Núñez Lanz es autor de los libros Soy un dinosaurio (conaculta, 2013), Veneno de abeja (Secretaría de Cultura, 2016) y El pacto de la hoguera (Ediciones Era, 2017) . Ganador del IV Certamen Internacional de relato breve en Cáceres, España, 2005 y finalista del Premio Nacional “Sergio Pitol” de la Universidad Veracruzana en la categoría de relato en 2006. Fundador de Textofilia Ediciones. Becario del Programa Jóvenes Creadores del FONCA en el área de novela, 2014-2015 y 2016-2017. Su Twiter es @NunezLanz

No hay comentarios:

Publicar un comentario