sábado, 31 de julio de 2021

Yo no canto por cantar

El problema de los dioses vivientes

Le problème des dieux vivants

Après L’ombre animale et Maître-Minuit, Makenzy Orcel poursuit dans son nouveau roman, L’Empereur, son exploration inspirée de la société haïtienne, introspection d’un imaginaire à la fois intime et collectif. Dans ce réquisitoire lyrique contre tous les oppresseurs, il est difficile de déceler un espoir. Sinon dans l’existence même de cette voix qui, par la force de sa révolte, s’élève à la hauteur d’un long poème en prose.

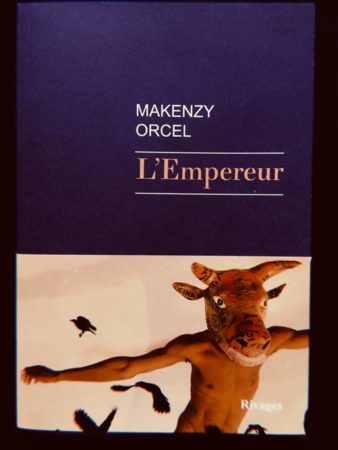

Makenzy Orcel, L’Empereur. Rivages, 192 p., 17,50 €

L’Empereur est un Ati, un « chef suprême » du vaudou, guide spirituel et seigneur du lakou, la cour traditionnelle. Il est également, dans ce village reculé, le Berger de la communauté et le bienfaiteur du narrateur, un enfant des rues. Celui-ci n’a pas de nom. Ou plutôt il a reçu de l’Empereur, non un nom d’humain, mais « un composite alphanumérique faisant référence à ma date de naissance ou au nombre préféré d’un loa ». Et plus tard dans le livre de Makenzy Orcel, une fois devenu adulte, on apprend qu’il n’a jamais vu son propre visage, qu’il ne s’est jamais regardé dans une glace. Alors qu’il attendait un bus hypothétique au bord d’une route, l’Empereur l’a recueilli, plus exactement ramassé, capturé, et il a fait de lui son serviteur, son acolyte, tambourineur doué rythmant les cérémonies.

La première partie du roman de Makenzy Orcel décrit le fonctionnement de cette communauté religieuse, mais la voix rebelle du narrateur apostrophant son ancien maître en son absence en fait la dénonciation furieuse et sarcastique d’une escroquerie. Sans exotisme : les loas, les esprits des dieux, sont à peine évoqués, seuls Papa Legba et Baron Samedi font un petit tour. C’est que : « Tous les dieux sont pareils, passifs et muets », car relevant de la même imposture. Y compris celui des évangélistes du village voisin. Les opiums du peuple se ressemblent. La morale religieuse se crée en jouant sur l’ignorance et la méfiance de l’autre, jusqu’à la transformer en « immenses rouleaux de haine ». Pourtant, le récit d’une cérémonie frôle l’élan mystique : « Ils passaient d’un gouffre à l’autre, ailés, sublimes », mais on retombe vite dans la boue où gigotent les initiés : l’union avec un esprit coûte souvent à l’impétrant toutes ses économies. « Condamnés par des dieux maniaco-dépressifs », les fidèles, après avoir été rendus insensibles par la transe, se remettent à souffrir horriblement.

Alors la voix du narrateur, en un long monologue dans sa chambre de Port-au-Prince qui ressemble à celle de Van Gogh, fait la liste des crimes de l’Empereur. Il revient sur son enfance passée dans son ombre, dénudant la figure du prophète pour révéler ses mensonges : le vaudou s’y révèle n’être qu’une « entreprise » vouée à tondre les croyants, « moutons […] assourdis et aveuglés par leur ignorance, leur foi démesurée en ce dieu vivant ».

Si l’idée n’est pas neuve, on l’avait rarement entendue formulée à propos du vaudou, et surtout pas avec une telle force : une vitupération, un anathème tenu sur la crête d’un souffle cadencé à l’aune de ce qu’a subi l’enfant. Parce qu’il devient critique en grandissant, le jeune homme est finalement chassé par l’Empereur. Il lui faut donc commencer à vivre. Pour cela, il gagne Port-au-Prince, mais s’aperçoit vite que ce n’est qu’un « immense lakou ravagé par le manque et la folie individualiste ». C’est la deuxième moitié du roman de Makenzy Orcel.

Makenzy Orcel © Francesco Gattoni

La structure sociale gouvernant le village se retrouve dans le journal dont il devient livreur : le patron se comporte en autocrate manipulateur jouant avec les nerfs de ses employés sous-payés, les congédiant à sa guise. Cette partie du roman généralise l’expérience du narrateur : « Dans le patron, il y a aussi l’Empereur et vice versa », lui répète l’Autre intérieur, la voix avec laquelle il dialogue. Ces deux figures, patron, maître vaudou, participent à « la folie nationale » qui « bastonne, tue, exige le silence au nom du pouvoir ».

L’Empereur a frappé le narrateur, a fait pire encore. Le patron l’a exploité, peut-être jeté dans un piège cruel. La solitude de ce héros dialoguant avec lui-même effraie, bien qu’il fasse appel à quelques autres personnages pour mettre en mots l’expérience de l’oppression. Le Très Vieux Mouton, pas dupe de l’Empereur, mais impuissant, « sagesse inutile ». L’Étranger, frère du gourou. Le Collègue instruit. Mais le premier sera aveuglé par une attaque au vitriol, les deux autres condamnés à la misère par le patron qui les vire. Une femme surtout, rencontrée dans le bus pour Port-au-Prince, ouvre le jeune homme à l’espoir. Elle lit, parcourt ce pays pillé pour y observer sa « grande richesse spirituelle, culturelle, idéologique à découvrir et préserver ». Et elle fait cadeau au narrateur d’un vrai nom. Cependant, elle aussi disparaît, ce qui amène le héros à douter du miracle de son existence. Ne serait-elle qu’un zombie ?

Le protagoniste a donc toutes les raisons de sombrer. Cependant, par sa verve, son sens du rythme, son invention langagière – L’Empereur regorge de formules percutantes, d’ironie grinçante et fantaisiste –, il résiste, se libère de celui qui monopolisait les mots, mais dont la « parole, si tant est qu’une parole soit un détour vers encore plus de sous-entendus et de ténèbres, n’allait au cœur de rien ». Une parole d’escroc veillant à rester vague. Contre cela, le narrateur porte un verbe haut, accusant sans ambiguïté. Il parle aussi pour ceux qui savaient mais qu’on n’écoutait pas : le Très Vieux Mouton, le Collègue instruit. Pour ceux dissous dans le pandémonium haïtien : l’Étranger – trahi –, la femme du bus – peut-être enlevée, disparue.

La parole écarte le héros de la folie promise par l’éducation reçue de l’Empereur. Il ne finira pas comme Hazel Motes dans La sagesse dans le sang de Flannery O’Connor, à la fois nihiliste et mystique, marqué au fer rouge par un message religieux arc-bouté contre le monde réel. Sans acte, la parole serait peu. L’acte, c’est ce qui a ramené le personnage dans sa chambre, à attendre qu’on toque à la porte et, en attendant, à raconter.

Avec L’Empereur, Makenzy Orcel fait du vaudou une religion parmi d’autres, le moyen d’un aveuglement favorisant l’oppression, comme la presse aux ordres, « ces écrits analgésiques avec lesquels les chiens de garde du statu quo nous lavent le cerveau, nous écrasent, nous torpillent ». Mais surtout, il affirme le pouvoir de la parole poétique à travers un rebelle, qui n’a que sa voix et sa révolte, mais qui en fait bon usage.

Una novela-fábula sombría y llena de rabia domesticada

« L’Empereur », de Makenzy Orcel : le mouton enragé du lakou

Makenzy Orcel revient avec un roman-fable sombre et plein d’une rage maîtrisée — d’autant plus puissante — qui met à nu les mécanismes intemporels de l’asservissement

Combien de gourdes aurait dû déposer dans le coui l’adolescent pour s’entendre révéler l’origine du mal qui l’oppresse, du malheur auquel il semble à vie assigné ?

Quelle voix sépulcrale serait sortie du govi après que la flamme de la bougie se soit animée, que la clochette ait retenti, que la litanie mystique de l’houngan ait porté jusqu’aux oreilles du Mystère invoqué ?

« Par pouvoir Mambo Aïzan-Velequete, négresse mannouladée, négresse Dahomen, négresse fredassy Freda, négresse fladovoun Freda, négresse cissafleur Vodoun. Ago, Agocy, Agola. »

Il ne le saura jamais, et pour cause : les moutons du lakou de l’Empereur n’ont accès ni aux gourdes ni aux oracles puisqu’ils ne sont que des moutons. Le bétail de l’Empereur n’a besoin d’aucune réponse. Soumis, anonymisé. Sans intimité, sans rêves, sans destin : servir le maître, l’houngan mystificateur qui humiliera, agenouillera, violera au nom de l’immatériel si tel est son plaisir (comme entendait le faire au peuple haïtien l’empereur français ?)

« Ces imbéciles de moutons, tu savais les abêtir, les écraser, leur imposer des transes et combien de chimères. Dévier leur regard de leur existence réelle. Semer en eux des espoirs vains. Faire passer avant eux les absents. Les aventures de loas assis sur une brindille au faite d’un arbre, ou de ce triton de nègre domptant sur les océans… En guise d’une famille, tu as instauré l’État. Un régime inégalitaire. L’esclavage. Tes enfants n’étaient pas des enfants. Tes femmes ni impératrices, ni reines, ni manman dlo, mais marges pliées devant ta prééminence, sacrifiées à la gloire du berger. Malgré tes vicieuses motivations, les inégalités criantes intensifiées depuis ton investiture, et ce sentiment de peur mêlée d’amertume provoqué par ta présence, ces fidèles moutons étaient incapables d’envisager l’avenir seuls. Il leur était insupportable l’idée même de vivre dans un monde dénué de chef où tout le monde a le même temps de parole, la même quantité de bouffe dans son assiette, d’eau dans son gobelet. Un lakou sans Empereur, sans dieux, n’est qu’un morceau de terre déboussolée, sans âme. Rien pour eux. Tout aux Invisibles au nom desquels tu leur as tout pris. »

Photo de couverture du livre : Josué Azor

Ne t’éveille pas trop vite, mouton noir, restavèk sans filiation, ramassé sur une route tel un chien abandonné là après l’ouragan. Gentil mouton, déchet d’après tempête, te voilà tambourineur de l’Empereur. Suis le grêlement des açons, déchiffre les vèvè de ton berger pour adapter ton rythme comme ta respiration : chaque mouton du sèvis Lwa à sa place, il y a foule de désespérés à illusionner ce soir. À assujettir.

« Tu escroquais même les plus incapables qui s’endettaient ou apportaient leurs derniers biens pour s’acquitter d’un traitement qui n’en était pas un. »

Frappe la peau de bœuf, mouton, et baisse les yeux surtout. Ignore ton ombre, n’écoute pas l’Autre intérieur : l’Empereur l’extraira bien un jour, ta maudite conscience, au pied du potomitan, comme il a arraché la vue au Très Vieux Mouton, le véritable serviteur du vaudou. Trop lucide, celui-ci démasqua l’imposteur : un jet d’acide sulfurique vint lui rappeler les règles du monde des hommes.

L’Empereur veut des adorateurs, les esprits critiques sont châtiés au nom des loas : la cécité des bigots est la condition de son pouvoir. Tu le lui céderas de guerre lasse, ton Autre, ou tu en paieras le prix fort.

« Certains, surtout les chantres aveugles du vaudou, les illuminés à tort et à travers, trouveront que le portrait que je fais de toi n’est rien d’autre qu’une tentative de salir l’âme de notre cher pays, d’insulter la mémoire des ancêtres. Tout ce que je dis, et j’en suis convaincu, c’est que le sacré justifie le meilleur et le pire de l’action humaine, et il se trouve que mon expérience a été façonnée par le second. »

Et le vaudou sous la plume de Makenzy Orcel de se retrouver l’égal des autres religions : toutes corruptibles, dépendantes des intentions humaines. Et preuve nous est donnée chaque jour qu’elles sont rarement bonnes, les intentions humaines.

Le mouton noir trop curieux s’enfuira de la bergerie une fois adulte, gagnera la ville, s’y trouvera un emploi de livreur de journaux (« un homme sans travail est un bateau sans gouvernail, ou naufragé, disait le Très Vieux Mouton »). Il découvrira un lakou géant qui relègue ses pauvres dans des quartiers mouroirs, y invente de nouvelles formes d’oppression et dresse de nouveaux totems. Presse domestiquée (« ces écrits analgésiques avec lesquels les chiens de garde du statut quo nous lavent le cerveau, nous écrasent, nous torpillent… »), corruption et impunité, lois piétinées, « il ne nous reste plus rien. C’est l’anarchie. La recherche aveugle de la gloire personnelle. L’officialisation de l’ignorance, du viol, de la mort, du pourrissement, et des flammes de l’enfer. Un pays ingouverné. »

« Le discours politique ressemble beaucoup au message religieux, on ignore ce qu’il y a derrière, ni à quel point ça nous concerne, et chacun est capable de ce dont on n’a pas idée pour défendre sa vérité à lui. Bref, ce pays est une mer de cochonneries. Une tombe. Celles et ceux pour qui c’est une chance, un lieu vivable, ils ne sont pas d’ici, ils ne le connaissent pas, sinon à travers leur fumeuse mission et leur petit plaisir mesquin. Sans parler des nantis qui ne font que bâfrer, bâfrer… Comme si on n’avait qu’à se boucher le nez pour que la charogne devienne du jambon. Et des héros inconnus, invisibles, qui se sacrifient en accomplissant de belles actions dont personne ne parlera, qu’on ne lira dans aucun journal. Bref, on vit dans un trou noir. On partirait tous si on pouvait, tous. »

L’employeur de l’homme sans nom est un nouveau berger, brutal, exsudant la suffisance, qui tyrannise ses employés et les renvoie par surprise, foucades sadiques, condamnant les malchanceux à la misère. Ainsi Collègue instruit, trop cérébral pour échapper au couperet. Après avoir fui le lakou de l’Empereur, le narrateur retrouve l’injonction de n’être rien sinon utile, d’oublier son individualité s’il ne veut pas tomber dans la déchéance sociale.

Et c’est bien là le thème majeur de « L’Empereur » : comment ne pas sombrer dans la déchéance morale à nos propres yeux, à ceux de notre Autre intérieur, si l’acceptation des humiliations balisées qui prétendent nous protéger du glissement social devient règle de « vie » ?

« Je crois avec force qu’il y a quelque chose dans l’homme qui le mène fatalement à sa perte. Chaque seconde de sa vie, toutes ses réalisations, les plus majestueuses comme les plus banales, portent en elles ce germe d’autodestruction. »

Sombre Orcel, qui assume jusqu’au bout son pessimisme. Mais une jeune femme lumière aperçue plusieurs années auparavant de resurgir dans un bus et de réveiller l’Autre intérieur du narrateur, qui s’apprêtait à rendre les armes. Une semaine de passion torride, bestiale, puis un début de nom, même.

« C’est quoi ton nom, finalement ?

Comment était-ce possible, quatre matins après, que je ne lui aie toujours pas dit mon nom, ni cherché à connaître le sien ?

En guise de réponse, je commençai à lui caresser le dos, le bout des seins, l’entrejambe… Elle pencha la tête sur le côté, la croupe légèrement relevée, un énième éclair nous traversa.

Un peu comme le signe sous lequel on est né, un nom est une fiction, pensai-je après, en me rendant compte que ça ne m’était encore jamais arrivé de connaître le nom de quelqu’un, pas un seul sur toute la planète Terre. Au journal, on se bornait à collègue. Allez, collègue, en route ! Passe une bonne journée, collègue ! Fais attention à toi, collègue ! Avant elle, personne n’avait songé à me demander mon nom non plus. »

Mais la cité n’aime guère les moutons éveillés qui commencent à se trouver des noms, pas plus que ne les tolérait le houngan mystificateur. Les moutons qu’elle désigne enragés : elle les abat.

Le narrateur courbera-t-il l’échine ? La soumission pour survivre, membre du troupeau terrorisé par ses propres pensées ? Ou laissera-t-il les voix de l’Autre prendre le dessus, le rendre à lui-même, résister, seul, en pleine conscience des conséquences, porté par sa haine viscérale de l’Empereur, de ses ersatz, de l’injustice qu’ils incarnent ?

Bien sûr « L’Empereur » se déroule en Haïti, se saisit du vaudou dénaturé et de la situation politique compliquée du pays (alors que les tentacules d’une dictature se déploient). Mais, les sujets qu’il aborde relèvent de l’universel, d’autant que de plus en plus de pays dans le monde sont tentés par l’autoritarisme.

À partir de quel énième compromis, renoncement avec soi-même, avec ses valeurs intimes et son histoire, commence-t-on à se perdre de vue ? À mettre en danger son identité, son individualité ? Comment bâtir une société viable et solide sur des fondations ouvertement sclérosantes et oppressives, mais acceptées (l’ultralibéralisme), comment vivre dans une société qui exige le silence des richesses, c’est-à-dire des singularités, au nom des besoins des plus brutaux ?

Et peut-on encore croire à une union des opprimés si la nature humaine tend de toute façon à l’auto-destruction, donc à l’émergence sans fin de nouveaux Empereurs ? C’est sur ces pistes de réflexion très politiques et existentielles que nous lance ce nouveau et puissant Makenzy Orcel. Sans concession, évidemment.

« L’Empereur », Makenzy Orcel, ed. Rivages